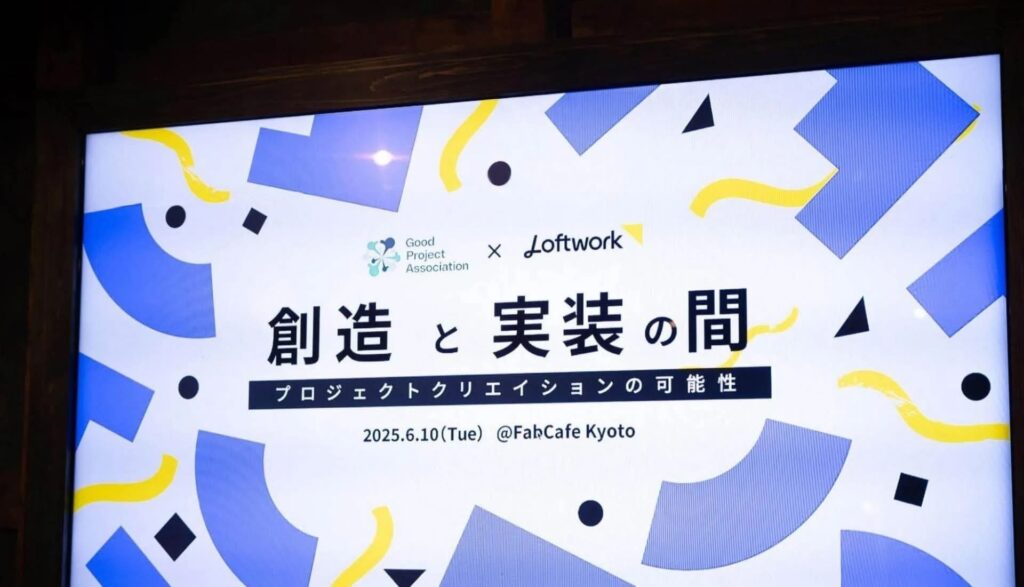

【イベントレポート】創造と実装の間〜プロジェクトクリエイションの可能性〜(FabCafe Kyoto)2025.06.10

急な雨で湿気が肌を撫でる6月の京都の夜、FabCafe Kyotoに様々な領域でプロジェクトの実装・推進に携わる方が集まりました。一般社団法人Good Project Association(GPA)と株式会社ロフトワークが共催したセッションイベント「創造と実装の間〜プロジェクトクリエイションの可能性〜」。

スクリーンに映し出された本日のこのタイトルこそが、この場に集った全員が共有する今回の“問い”。

「アイデアはある。しかし、実装されない」。そんなジレンマは、組織の規模や活動領域を問わず、多くのプロジェクトが直面する壁です。

この日は、小林こず恵さん(4th place lab)、上ノ薗正人さん(ロフトワーク 京都ブランチ)、風間美穗さん(一般社団法人リリース)の3名をお迎えし、それぞれの現場でこの「溝」と向き合い続ける方にお話をうかがいました。GPAの高山さんがモデレーターを務めた約1時間半のセッションの模様を、イベントレポートでお届けします。

個人の「好き」から始まる、プロジェクトの育て方

最初のテーマは、アイデアと実装の間に横たわる「溝」を、いかにして乗り越えてきたか。3人の実体験エピソードの話題からセッションは始まりました。最初にお話をうかがったのは、個人の情熱をプロジェクトとして形にすることを支援する「4th place lab」の小林さん。4th place labのコンセプトは『はみだして、ためそう。』

組織という枠の中では「ビジネスになるのか」「社会的インパクトは」という問いが先行し、純粋なアイデアの芽が摘まれがちです。そうした状況に対し、4th place labでは個人の内なる思いやアイデアを丁寧に掬い上げ、まずは形にするためのプロジェクトを育てていきます。

4th place labのプログラム参加者の中には、「自分の好きな本を使って何かしたい」「地域を元気にしたい」といった漠然とした思いを抱えながらも、次の一歩を踏み出せずにいる人が少なくないといいます。

「思いはあるんだけれども、じゃあ、そこからどうしたら? という状態の方がいらっしゃった。そこでやっぱり大事なのは、10%くらいの興味でもいいから、手の届く範囲でできることから始めてみる、ということです」

完璧な計画を立ててから動くのではなく、小さなアクションを試してみる。例えば「本で何かやりたい」なら、まずは一度読書会を開いてみる。その小さな一歩が、周囲の反応や自分自身の新たな気づきを生み、次の展開へとつながっていきます。「やっていく中で、面白さやフィットしない部分が見えてくる。そうして改善を重ねるうちに、本当にやりたいことの解像度が上がっていくんです」と小林さん。それは、壮大なビジョンから逆算するのではなく、目の前の実践から未来を手繰り寄せる、地道ですが確かなアプローチのようでした。

「わからない」を起点に、課題の構造を捉え直す

続いてマイクを握ったのは、株式会社ロフトワークの上ノ薗さん。上ノ薗さんからは、クライアントと共に数々のプロジェクトを手掛ける中で見出した、「迷いから確信への転換点」についての事例として、海遊館の30周年記念展示プロジェクトについて語ってもらいました。

コロナ禍の真っ只中、次の30年に向けた海遊館の役割を問う展示を企画するも、プロジェクトは困難を極めたそう。飼育員たちの生き物への深い愛情や多様な意見を一つの展示に集約することは難しく、さらにコロナ禍での感染対策や規模の制約も重くのしかかります。まさに「実装できるかどうか」の瀬戸際でした。この膠着状態を打破したのが、一つの新たな視点でした。

「キーワードは、『人とその他の生き物が見たり感じている世界の差分を、テクノロジーで表現する』ことでした」

生き物を直接展示するのではなく、彼らが見ているであろう世界を、人間のためのテクノロジーで体験させる。このアイデアは、プロジェクトメンバーであったクリエイターの『疑問を持つための技術を考える』という考えから生まれたといいます。

「どうすればいいか分からない、という状態。その『分からない』とはどういうことなんだろう、と突き詰めていく。その疑問を深掘りすることで、課題を解くための新たな切り口が見つかったのです」

結果として生まれたのは、展示空間の後半の、テクノロジーだけで構成された、いきものがいない「いきもののリズム」エリアでした。それは、従来の海遊館のイメージを覆す大胆な試みでしたが、クライアントの「これだ」という確信を引き出し、プロジェクトを一気に推進させる力となったのです。

上ノ薗さんが次に紹介したのは、「窒素」という目に見えず、一般には分かりにくいテーマを扱った展示プロジェクトでした。ここで用いられたのが「システム思考」というフレームワーク。

「目の前の出来事に囚われず、なぜそうなっているのかという構造を深掘りする思考法です。たとえば有名なのは『氷山モデル』ですね」

目に見える「出来事」の下には、それを繰り返し生じさせる「パターン」があり、さらにその下には「構造」、そして最深部には人々の無意識の前提である「メンタルモデル」が隠れている、という考え方です。プロジェクトチームは、この思考法を用いて「ループ図」を作成し、複雑に絡み合う窒素問題の構造を可視化していきました。

「重要なのは、問題の構造のどこに介入すれば最も効果的か、その『レバレッジポイント』を見つけ出すことです」「分かりやすさ」という単一の目標だけを追うと、本質的でない解決策に陥ることも。しかし、問題全体を構造として捉え、「なぜ分からないのか」に対して最も影響力のある一点を見極めることで、これまでとは全く異なる解決策が浮かび上がります。

「わからない」という状態から逃げず、それを深掘りする。そして、多様な専門性を持つチームで課題の構造を多角的に捉え直す。ロフトワークが実践するこのアプローチは、複雑で厄介な問題に対する、一つの力強い処方箋を示しているようでした。

事業性と社会性、その交差点で価値を生む

三人目にお話いただいた一般社団法人リリース(RELEASE;)の風間さんは、また異なる角度からプロジェクトの価値創造について語りました。彼女が紹介したのは「事業性と社会性を高めていく方法」やその後押しをするRELEASE;のスタンスや支援事例について。

「私たちが近年溝を越えようとしているのは、これまで経済的価値だけでは測りにくかった“数値化しにくい領域”を、どうやったらビジネスとして価値交換できるようにするか?ということです」。

それは、例えば町家の保全活動や、地域コミュニティが連綿と守り続けてきた神社の維持、あるいは豊かな自然を支える土壌の継承といった、すぐには金銭的価値に換算しづらい営みも含まれます。これらは長い間、お金が直接介在せずとも地域の中で価値が大切に育まれてきましたが、担い手不足や環境の変化により、その持続可能性が問われています。

風間さんのチームはこうしたプロジェクトに外部から伴走者として関わり、地方自治体や大企業、そして何より地域に根ざす人々といった地域企業を後押しし、多様な関係者をつなぐ触媒の役割を果たします。RELEASE;が関わるどのプロジェクトにも共通するのは、経済合理性だけでは測れない価値を、いかにして未来へとつなぐ仕組みを構築するかという、多様なステークホルダーが関わる複雑な現状に、地域企業がどう取り組めるか?という点です。

その挑戦の核心を、風間さんはこう話しました。

「経済性だけを高めても共感は得られないし、社会性だけを求めても継続が難しい。その中で重要なのはステップを設計すること。誰がプロジェクトの意思決定者で、その先にどのようにお金が、あるいは想いが流れていくのかを設計することが重要になります」

小林さんからは個人の想いと実装の間にある溝を越えるためにプロジェクトとして一歩踏み出す方法、上ノ薗さんからはプロジェクトの中で「わからない」の溝にぶつかった時の視点の変え方、そして風間さんからはプロジェクトが続いていくために、プロジェクトの関係者・地域・文化など異なる立場の人々との関係性の設計についてヒントを頂きました。

プロジェクトと向き合う“スタンス”

セッションの後半は、具体的な手法(How)から、プロジェクトと向き合う精神性(Mind)の話へ。モデレーターの高山さんは、「これからのプロジェクトマネジメントは、『管理する』だけでなく『育てる』という価値観が重要になる」と問題提起しました。

これを受け、風間さんは「立場によって挙動が違うことを理解する必要がある」と応じました。デザイナー、リーダー、それぞれの立場で見える景色は異なります。特に、行政や民間など担う役割が異なる者同士がひとつのプロジェクトに参画したくなるためにはその違いを想像し理解しようとすること、言い換えると“流動的”であったり“半開き”であったりする姿勢が、プロジェクトの円滑な進行に不可欠だということ。

上ノ薗さんは、独自のフレームでマインドセットを語りました。

「僕は、マインド、スキル、そしてその間に『スタンス』があると考えています。スタンスとは『態度(アティチュード)』のことです」

世の中を良くしたいという熱い「マインド」と、それを実行するための「スキル」。その両者をつなぐのが、プロジェクトに対する「スタンス(態度)」の表明だといいます。たとえば、小惑星探査プロジェクト「Project Apophis」のプロジェクト。

「このプロジェクトは、このプロジェクトは、2029年に訪れる小惑星の地球最接近という観測機会を捉え、異分野連携による新しいアプローチでの探査を目指すプロジェクトであり、まさに走り出しの段階ではあります。通常であれば、何か具体的な成果があってから“事後的”に情報発信が行われることも多いのですが、関係する組織が『この機会を活かして、未来をより良いものにしたい』というスタンスを共同でプレスリリースとして表明した。それによって、プロジェクトは立ち上がったのです」

先にスタンスを表明することで、同じ志を持つ仲間が集い、プロジェクトが推進力を得る。これは、未来への意志を社会に開くことで、プロジェクトそのものを生成していく力強いアプローチです。

最後に小林さんが語ったのは、極めてシンプルですが、根源的な言葉でした。 「私はやっぱり『純粋意欲』を本当に大事にしています。自分の人生に嘘はつきたくない」

「純粋な気持ちと、そこに共鳴してくれた仲間の存在。その関わり合いの中で、本当に必要なプロジェクトだから残っていくのではないでしょうか」

アイデアの「創造」と「実装」の間の溝。

これは、単一の特効薬で埋められるものではありません。皆さんの言葉から浮かび上がってきたのは、他者との対話を通じて課題の構造を捉え直し一歩ずつ進んでいくという、誠実で地道な実践の積み重ねなのでは、と感じました。

セッションが終わり交流会へと移り、この日この場所で交わされた言葉の種が新たなプロジェクトを後押ししていくのではと思える京都の夜でした。

登壇者プロフィール